日本バドミントン指導者連盟2024年度講演会に参加しました。

下記の日程で2024年度の講演会が行われ、オンラインで参加しました。

日時 2024年11月9日(土)9:30~16:30

会場 筑波大学およびオンライン

テーマ 一貫指導システムを再考する。

講師 吹田真士氏、中西洋介氏、升佑二郎氏

当日は仕事があり、所々の視聴でしたが、今後の指導に影響する充実した内容でした。以下に記録としてまとめます。

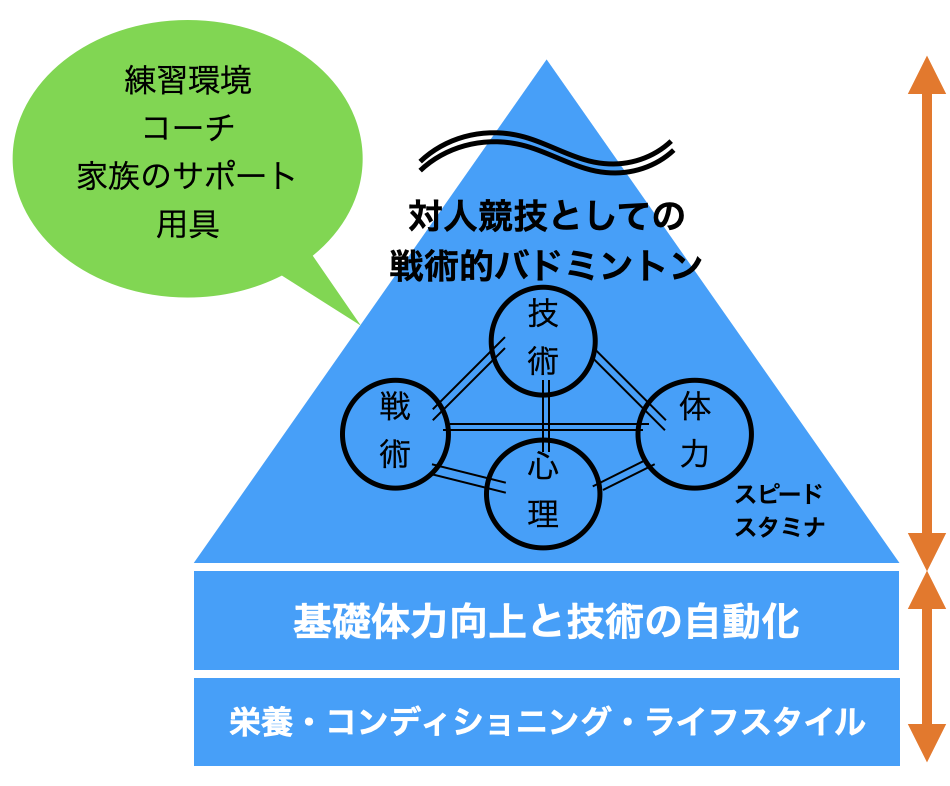

競争競技と闘争競技

サッカーは進んでいて、様々なスポーツの指導の参考になる部分がある。

サッカー = 闘争競技

陸上 = 競争競技

闘争競技は相手があり、プレー技術の発揮が保証されていない。お互いに良いプレーを発揮させないように競っている。

では、バドミントンは「間接的な闘争競技」

「集中しろ」というアドバイス → 「相手が何をしてくるのか?に集中しろ」が正解

バドミントンの健康問題

バドミントンは室内スポーツで日光にあたらない。→ ビタミンD不足に陥りがち。

1日の試合数が多すぎる。練習量が多い。→ 慢性的なエネルギー不足

バドミントン選手は骨の発育不全から疲労骨折の経験が非常に多い。

RED-S 月経不順

栄養の摂取 → 食事がとても重要。炭水化物、糖質の補給。

技術(テクニック)とスキル

技術(テクニック) = ~の仕方、打ち方、動き方、など

スキル = うまさ、どんな時にも発揮できる

スキルは教えられるか?

スキルは様々な要因の影響を受ける。

生体 体の制約

環境 環境の制約

課題 タスクの制約

スキルは教えられるか? → 難しい、教えにくい

様々な制約を考慮し、練習を組み立てる。 → 賢い体をつくる

世界水準トレーニングのトレンド

3つのポイント

- 融合局面にフォーカス

- プレローディング

- 自己組織化

融合局面にフォーカス

融合局面とは、つなぎ目のこと。

異なる運動の組み合わせ → 新しい運動に

例えば、打つ→動く 含めた動作

これには、フィードのタイミング、姿勢、視線が大切

バドミントンの練習に本当に必要なのは?

止まってドライブ

止まってドライブのフォア、バック交互

ドライブ打って前に

プレローディング

バランスボールに後ろから押されて、脚の前側に負荷をかける

自己組織化

エキスパートほど、運動はバラバラ

×機械のような運動

スキル = 複数のソリューションがある。

獲得させたい運動が引き出される練習が大切

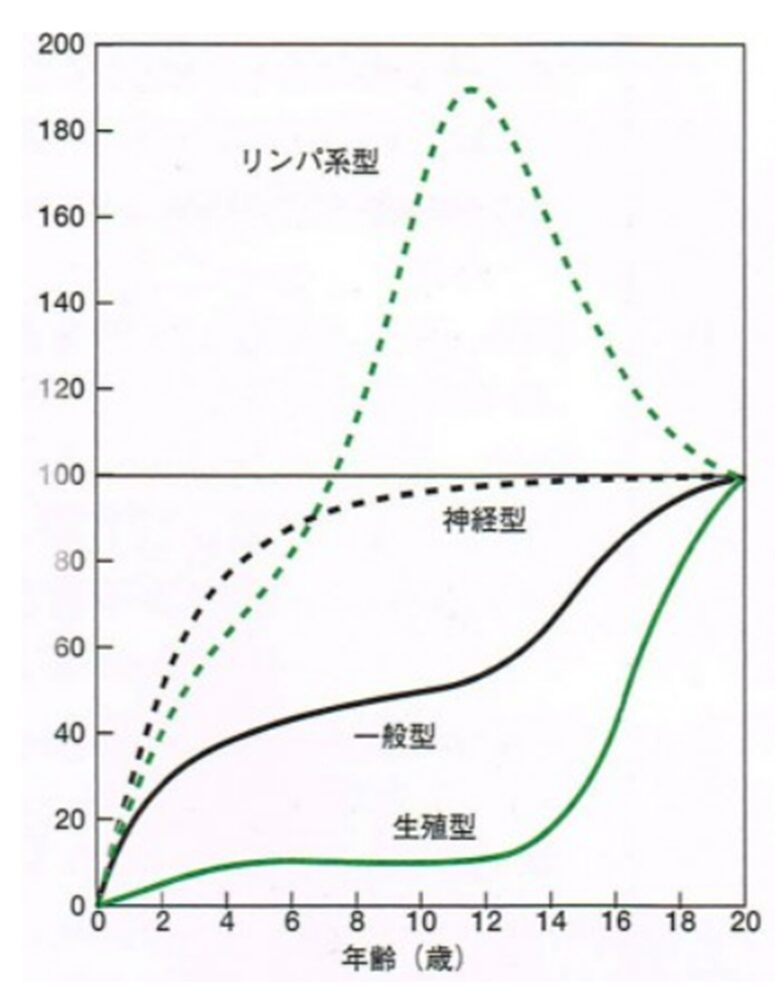

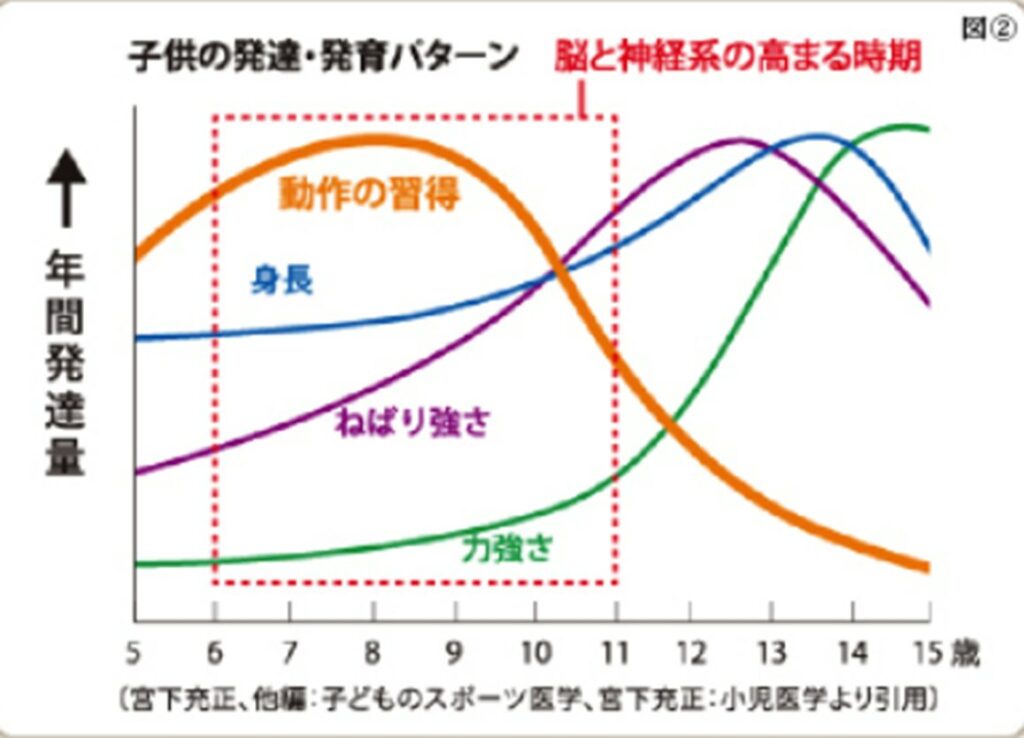

特にジュニア指導

テニスのプレイ&ステイ

コートを小さくして、飛ばないボールにして、道具を軽くして、ラリーが続くようにしている。

ジュニア選手があたかもトップ選手のようなプレーをしている。

スキルにあふれている。

繰り返しのない、繰り返し練習が必要

早期多様化

色々なスポーツ経験

世界トップ選手のスキル(シングルス)

3大要素

- シャトルを沈める能力

- ラリーを継続する能力

- コート内で相手の位置を把握し配球する能力

1,シャトルを沈める能力

日本人は背が低い(日本人以外の平均183㎝、日本人170㎝)

コートの前に落とす力

クリアーを減らして、ロブを打つ回数を増やす

クリアーはサイドアウトする確率がロブより大きい

クリアーは到達時間がロブより遅い

→ ロブで攻める。ロブをコントロールして、強打をクロスに打たせない。

そのためには

レベルスイングのマスター = 点ではなく、線でとらえる、シャトルを浮かせない

ラケット面を立てて = ラケット面が手より上にある

少しでも上から入る努力、簡単に上げない努力

2,ラリーを継続する能力(フットワーク・持久力)

ストレートロブの精度を上げる

→ 相手のストレートへの返球を増やす → ホームへの戻りが少なくて済む

センターへの返球

→ 返球コースを減らすことができる

3,コート内で相手の位置を把握し配球する能力

相手の待ち位置を予測する能力

短い球 → 短い球で返球される可能性が高い → 返球が早い

長い球 → 長い球で返球される可能性が高い → 返球が遅い

→ 早く返球される短い球を打った場合、前エリア内で待つ必要がある

ネット前のスキルを向上させる

ポジションどりが重要

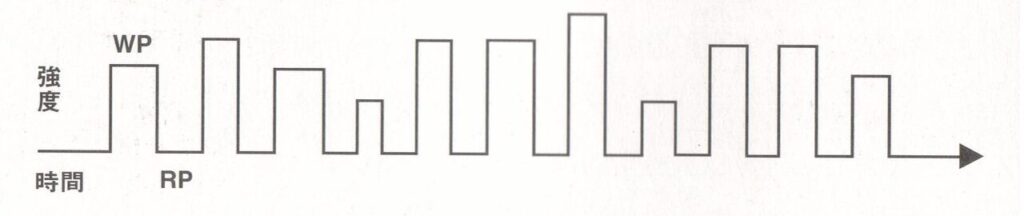

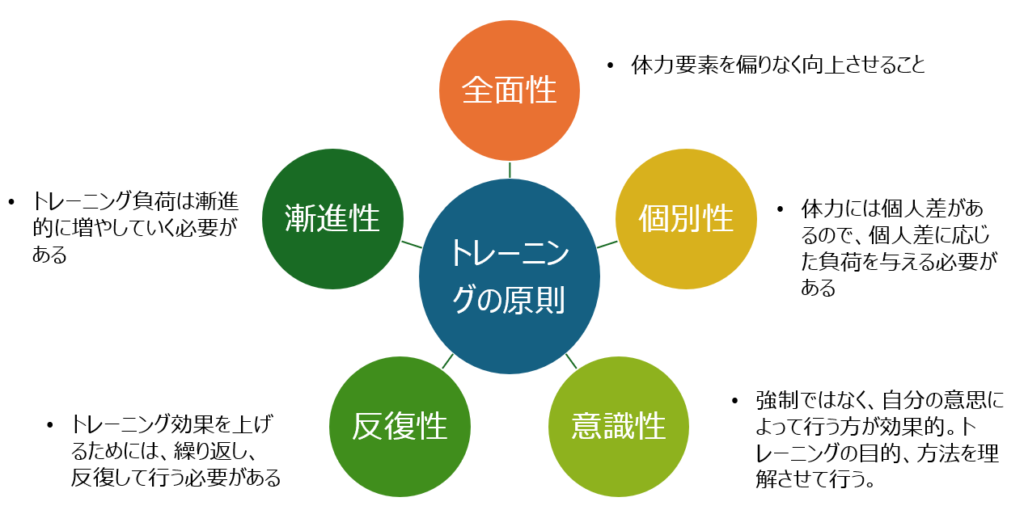

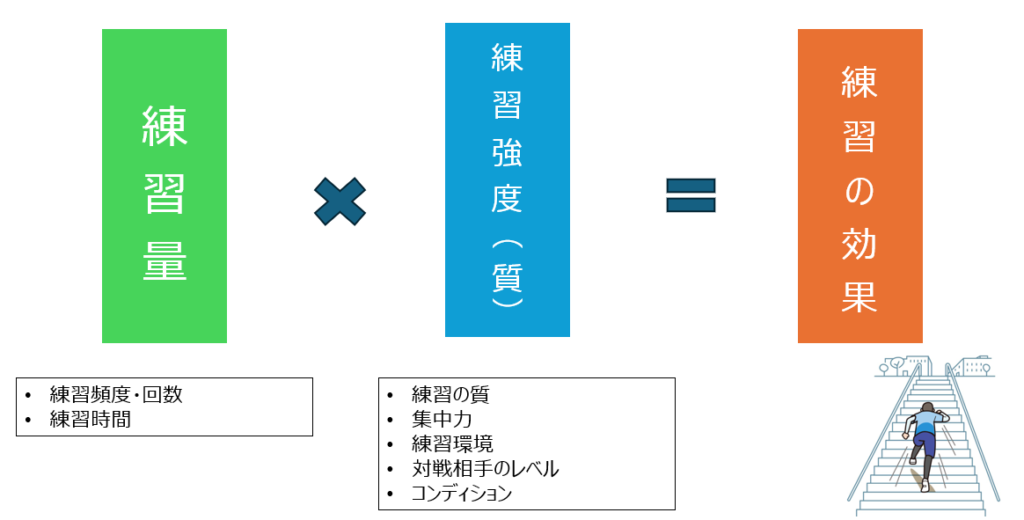

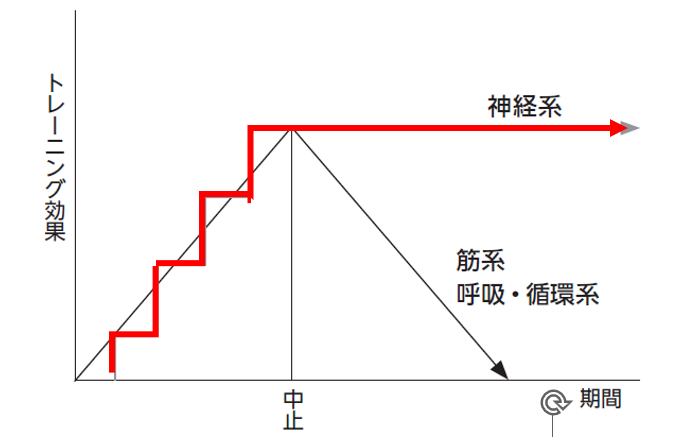

練習の質と量

上手くなる = 脳の自動処理化が高い

練習の質が高い = 自動処理化のスピードを速くする練習

インターリーブ理論

1回2~3時間の練習で練習回数を多くする。

練習 → 睡眠で整理

→ 1種目を長く練習するではなく、複数種目を分けて練習する。

繰り返し = 意欲低下、反射で反応 = 飽きる = 脳が成長しない

→ 上級者との練習、刺激のある新規の練習が必要 → 練習の質を高める

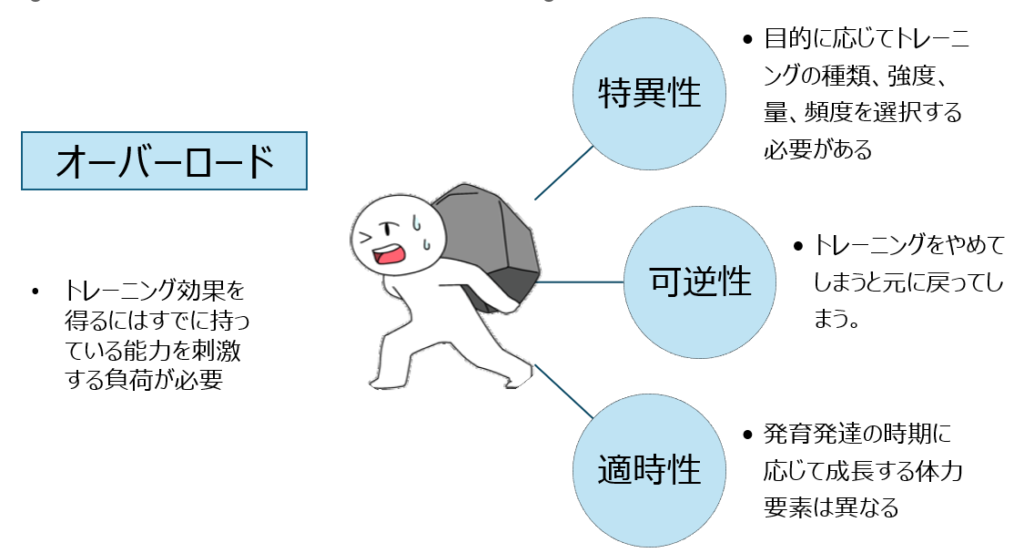

練習量も重要

生理的限界を高める = リミットを外す

量と質の兼ね合いが重要

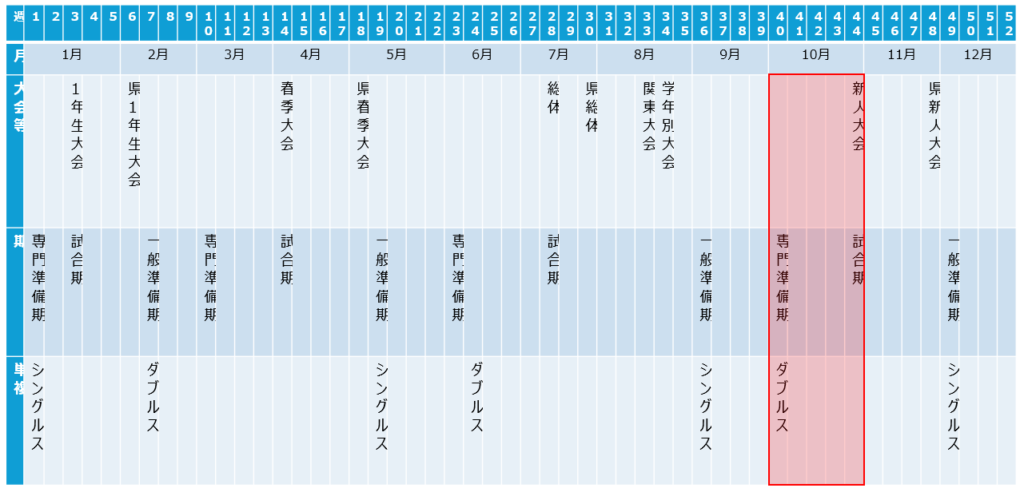

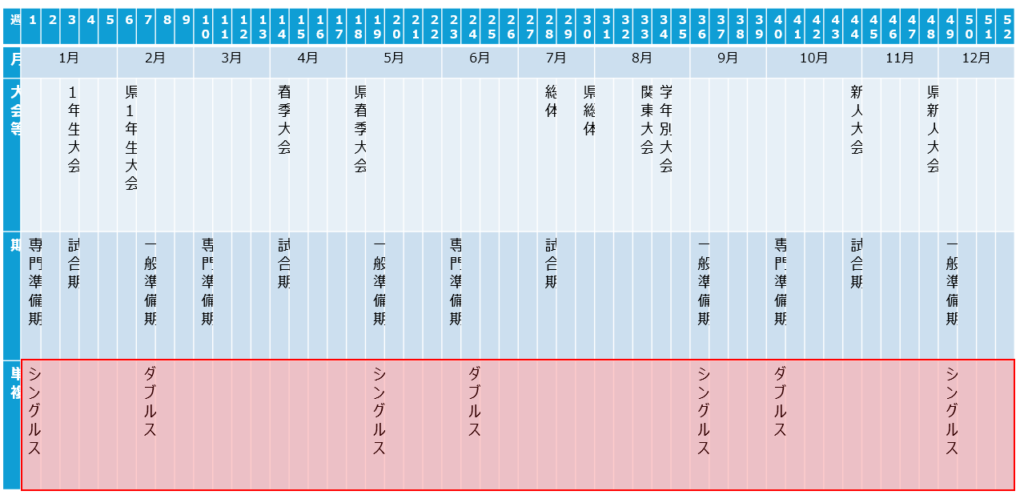

→ 年間計画を立ててコントロールする

世界のバドミントントレーニングの傾向

持久的トレーニングは少なめ

筋トレが多い