1,ポスト・ゴールデン・エイジ

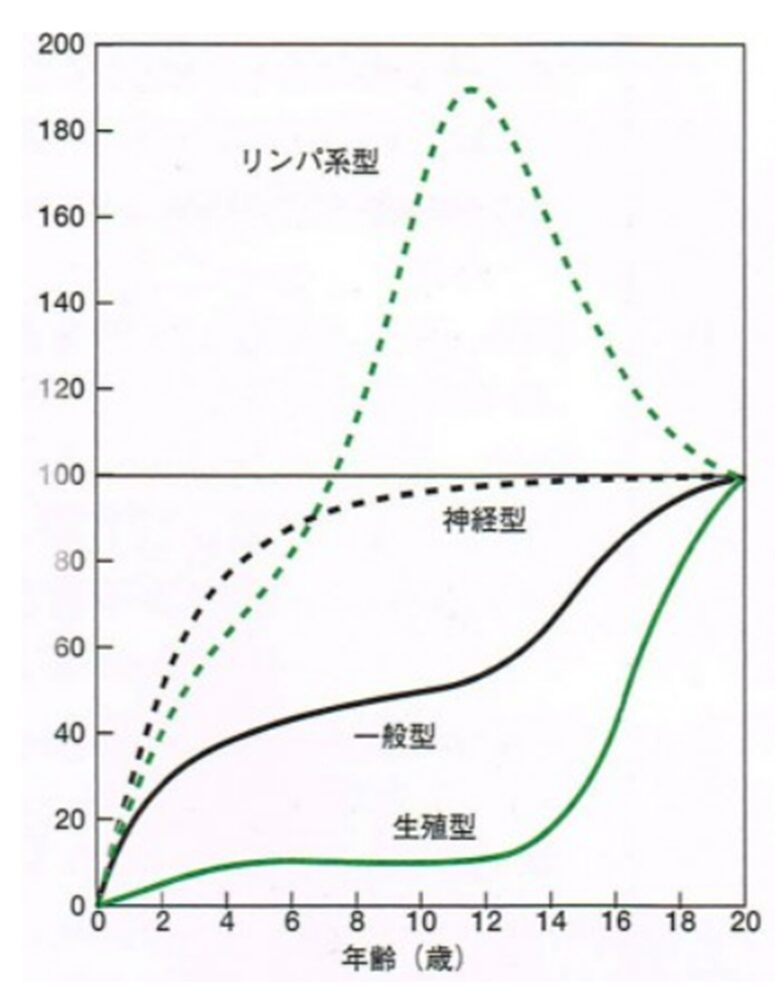

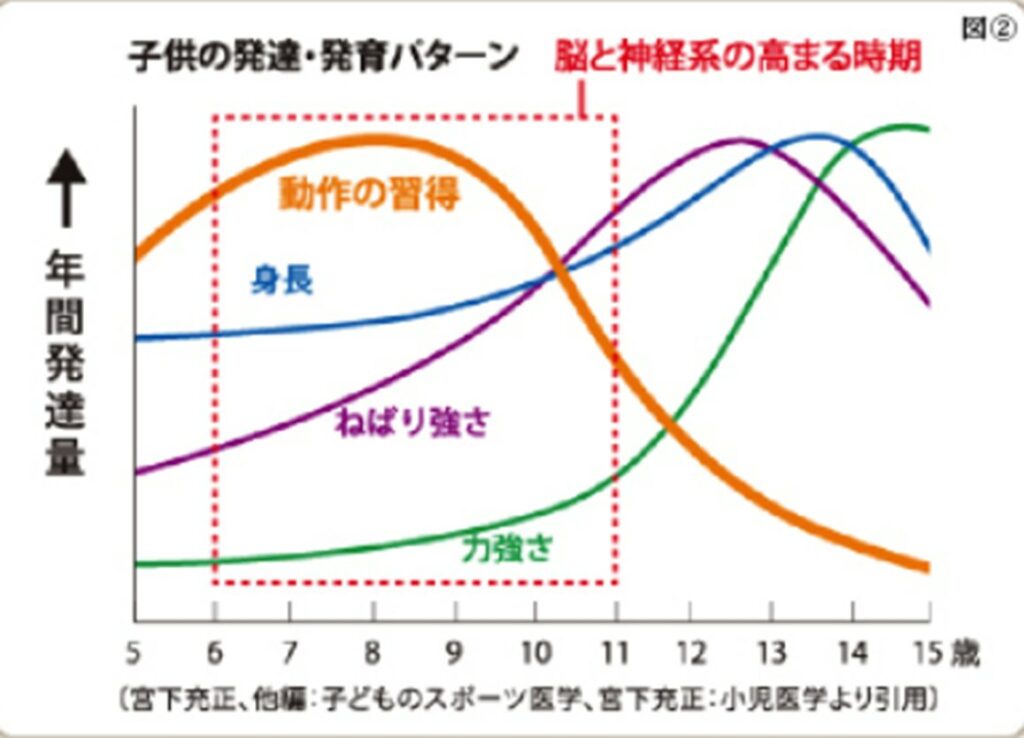

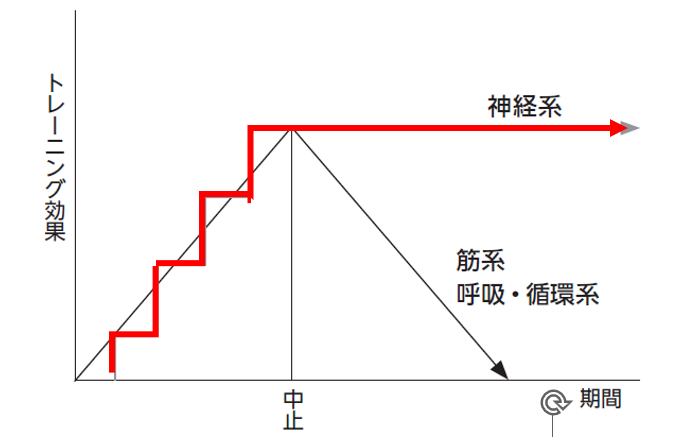

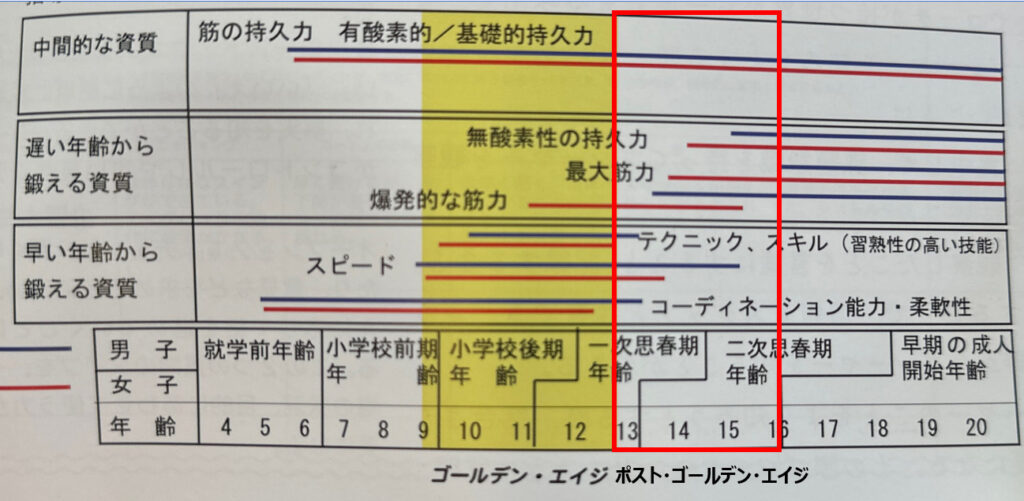

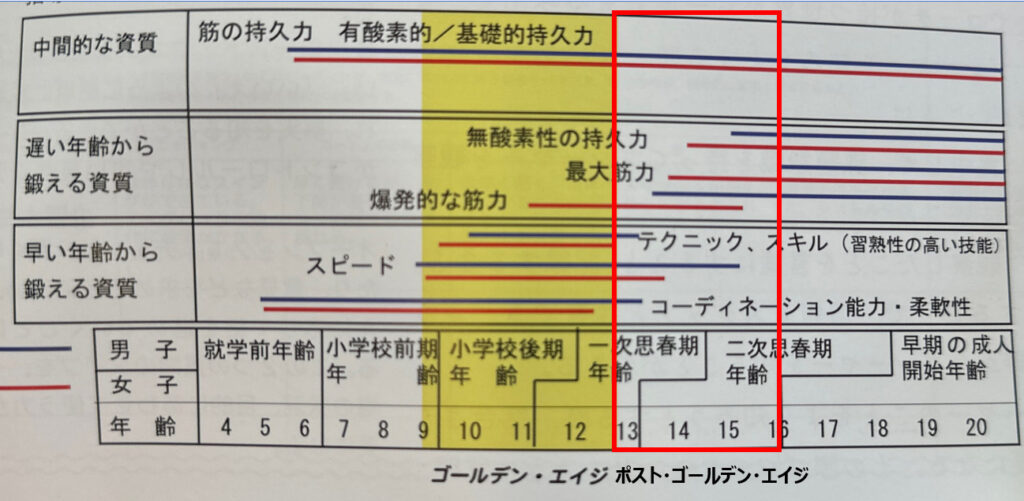

トレーニングの効果を高めるためには発育発達期を考慮してトレーニングを行う必要があります。中学生はポスト・ゴールデン・エイジと呼ばれる時期となり、下記のような特徴があります。

ポスト・ゴールデン・エイジ

思春期に入り「クラムジー(不器用さ)」の目立つ時期です。あらゆる面でアンバランスな時期となります。悪い習慣を矯正することが重要な課題です。個人差は大きいですが、筋の発達(特に速筋)が見られます。

心身の不安定な時期に現れるこの突然のプレーの乱れは指導者との関係にも深刻な問題を引き起こします。この乱れを説教や罰などで解消することはできません。この時期の運動特性をよく理解して、自律に向かうように支援することが求められます。

2,中学生に必要なトレーニング

| 課題 |

ポスト・ゴールデン・エイジ |

身体づくりの課題

動きづくりの課題 |

筋力・持久力を鍛え、ゲームを通して動きの速さを維持させる。

バドミントン以外のスポーツにも馴染むようにする。

週5~8時間 |

技術づくりの課題

戦術づくりの課題 |

パワーやスピードを加えて技術の高度化を図るほか、合理的な打法・移動法を習得させる。

カウンターや先取り等の利用を具体化させてやる。

週10~12時間 |

| ゲームづくりの課題 |

パワーアップやスピードアップ等、テーマを持った練習ゲームや試合ができるようにする。

カウンターや先取りを積極的に行うほか、ストローク・ムーブの適切な選択を心がけさせる。 |

| 指導のポイント |

結果よりも内容や過程を重視し、計画と結果のギャップ等を考察させる。

自分のゲームに主体性を確立していくことを望んでやる |

3,中学生の身体づくり・動きづくりの課題

中学生の持久力養成

筋力を高めていく前提として、酸素を取り込む能力の向上が必要になります。

2400m走(参考タイム)

| 2400mの記録(分’秒”) |

男子 |

女子 |

| シングルス |

ダブルス |

シングルス |

ダブルス |

| エリート選手 国内/国際レベル |

7’15”ー6’03” |

7’58”ー6’46” |

9’38”ー8’27” |

9’38”ー8’27” |

| 国内リーグ戦レベル |

9’10”ー7’58” |

10’07”ー8’41” |

11’33”ー10’22” |

12’02”ー10’50” |

| 地方/地域リーグ選手レベル |

11’05”ー9’10” |

11’33”ー10’07” |

12’45”ー11’34” |

13’14”ー12’02” |

サーキットトレーニング

複数の運動を短い時間で、全力で休みなく連続して行うもので、呼吸循環器系の機能を働かせながら、筋疲労を分散させてトレーニングすることができます。疲労がたまる前に別の動作を行って身体の違う部分に刺激を与えて、身体全体に働きかけます。

例えば

- Vシットアップ

- ローテーショナルプッシュアップ

- タックジャンプ

- ラテラルジャンプ

- 開脚ジャンプ

- バックアーチジャンプ

- メディシンボール投げ

- ダンベルスイング

具体的なやり方

- 種目それぞれ、30秒間で全力で何回できるか測定する。

- それぞれ10秒間当たりの数に換算する。

- 全種目を10秒当たりの回数実施し、通しで3周行う。

※8種目の場合、8種目×10秒×3周=240秒

2~3か月後に30秒全力の回数を再度測定し、10秒当たりの数を再計算する。

4,バドミントンに必要な短距離・高強度のトレーニング

ショート・ショート・インターバルトレーニング

近年高速化されたバドミントンプレーでは、短時間で高強度のエネルギー発揮が求められます。運動と休息の比率は1:3で行います。

例えば、

バドミントンの平均移動距離が12.2mでコートの横幅が6.1m。丁度1往復すると12.2mになります。

バドミントンの平均ストローク打数が6打として、バドミントンの運動を全力で6回行う。ジャンプなど

インターバルトレーニングチャート(何回行うか?)

| エネルギーシステム |

トレーニング時間 |

反復回数/セット |

セット/ワークアウト |

W/R比 |

積極的休息 |

ATPーPC系

ショートショートインターバル |

0.10

0.15

0.20

0.25 |

10

9

10

9 |

5

5

4

4 |

1:3

1:3

1:3

1:3 |

軽い運動

軽い運動

軽い運動

軽い運動 |

ATPーPC系および乳酸系

ショートインターバル |

0.30

0.40ー0.50

1.00ー1.10

1.20 |

5

5

5

5 |

5

4

3

2 |

1:3

1:3

1:3

1:2 |

中程度

中程度

中程度

中程度 |

乳酸系および酸素系

ショートインターバル |

1.30ー2.00

2.10ー2.40

2.50ー3.00 |

4

6

4 |

2

1

1 |

1:2

1:2

1:1 |

中程度

中程度

軽い運動 |

酸素系

ロングインターバル |

3.00ー4.00

4.00ー5.00 |

4

3 |

1

1 |

1:1

1:1/2 |

軽い運動

軽い運動 |

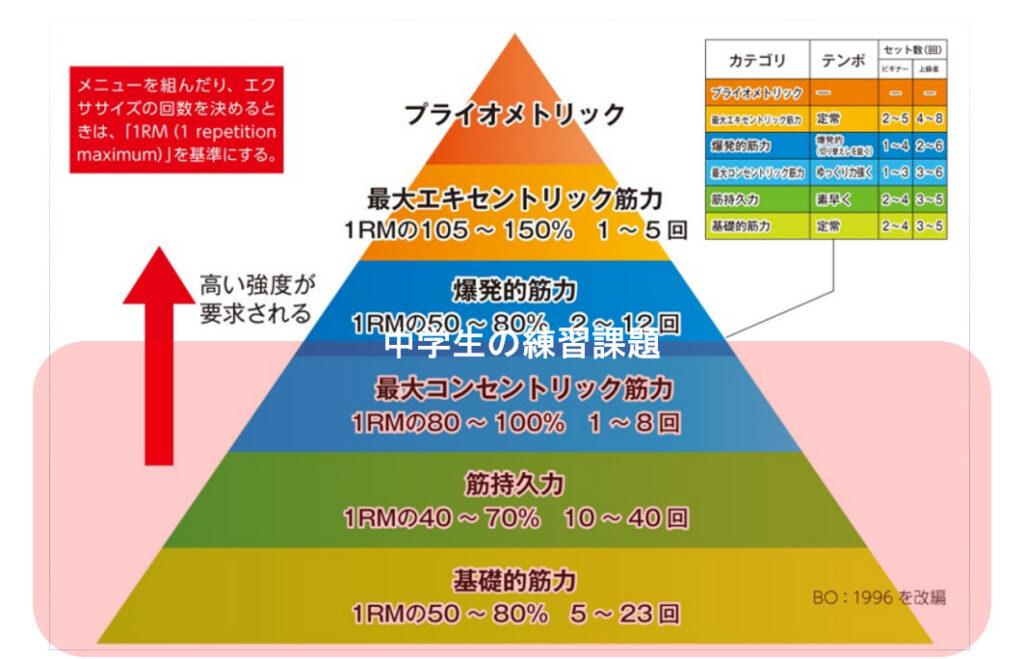

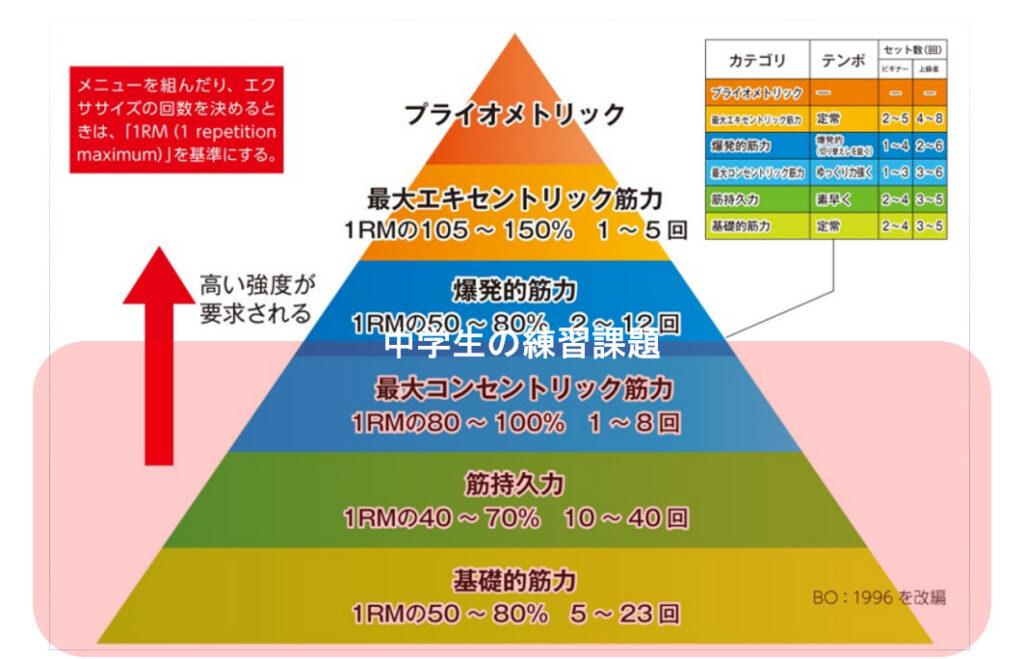

5,6つの筋力を鍛えてスキルアップする。

私たちはあらゆる動作において様々な筋肉の収縮を組み合わせて運動を表出しています。これらをまんべんなく鍛えていくことでバドミントンの技能を高めていくことができます。

この中で中学生の課題は特に基礎的筋力、筋持久力、最大コンセントリック筋力となります。

6,トレーニングの重要度

バドミントンに必要な資質は下記の通り分類されます。カテゴリの優先度の高い資質を重点的にトレーニングしましょう。

| 資質 |

カテゴリー |

| 酸素摂取量 |

1 |

| 乳酸耐性 |

2ー3 |

股関節、ひざ、足首の伸展筋

最大エキセントリック筋力

最大コンセントリック筋力

爆発的筋力

持久力 |

1

1

1

1 |

胴体

最大筋力

持久力 |

2

2 |

肩及び利き腕(ストローク・アーム)

最大エキセントリック筋力

最大コンセントリック筋力

爆発的筋力

スピード筋力

持久力 |

3

2

1

1

2 |

柔軟性

股関節、ハムストリング

肩、利き腕(ストローク・アーム) |

2

3 |

※1は最重要、2はかなり重要、3は重要

※コンセントリックとは、筋肉を短縮させて収縮させる運動(短縮性筋収縮)。筋肉の強さと持久力を鍛えるのに最適です。複数の筋群を使う複合エクササイズと組み合わせると、特に効果があります。筋肉を力を発揮させながら収縮させるもので、筋肉の強さを鍛える効果があります。また、筋肉の回復を促進してくれる効果も期待できます。

※エキセントリックとは、筋肉が収縮した状態から伸ばす動きで力を発揮させるもの(伸張性筋収縮)で、より大きな負荷をかけて筋肉量を増やすのに役立ちます。

※爆発的筋力とは、道具や投擲物あるいは自分の身体といった抵抗をできるだけ短時間でしかも高速で動かしたり、すでに動いている物体の慣性に打ち勝って素早く大きな力を発揮するための筋力。重量を用いてできるだけ速く持ち上げようと努力するトレーニングと、実際のスポーツ動作に近い軽重量をいっきに加速あるいは投射するトレーニングの両方が爆発的筋力向上のトレーニングには必要です。